Ultimaker Curaスライサーから直接、SnapmakerへG-Codeを送信するプラグイン

久しぶりに自分の忘備録として記録しておこうと思います。

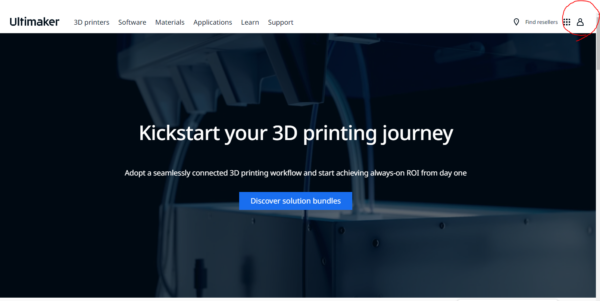

Snapmaker2.0ユーザーの皆さんはSnapmaker Luban(旧:Snapmaker js)を使用してる人も多いと思いますが、Ultimaker Curaというスライサーソフトをご存知でしょうか。

Ultimaker Cura

Ultimaker Curaはだれでもダウンロードして使用でき、3Dプリンタの仕様データを登録することでいろいろなメーカーの3Dプリンタで3Dスライサーソフトとして使用できます。

Ultimaker CuraはSnapmaker Lubanに比べて高機能でいろいろな設定を自分好みで選択することができるため多くの方が使用しており、アップデートも頻繁に行われているソフトです。

この、Ultimaker Curaを使ってSnapmake2.0のA150/A250/A350モデルへG-codeで出力しUSB経由でモデルデータを送信できますが、Snapmakerへ直接ファイルを送信することはできませんでした。

しかし、CuraユーザーでありSnapmaker愛好者の一人がUltimaker CuraからSnapmakerへWi-Fi接続を利用してG-codeを送信できるプラグインを作成されました。

これによって、USB経由ではなくより簡単にスピーディーにSnapmakerへモデルデータを送信できるようになりました。

Snapmaker Lubanから出力したG-codeにはモデルデータ形状の画像データが含まれており、タッチパネル上にモデルデザインが表示されるのですが、Ultimaker Curaから出力したデータにはSnapmaker専用のOriginalコードは含まれていないため、タッチパネルには画像は表示されません。

この紹介するプラグインを使用するとUltimaker Curaからプラグインを経由して送信されたG-Codeモデルデータにはモデルデザインの画像コードを出力してくれるため、タッチパネルにモデルデータが表示されるようになる機能も有しています。

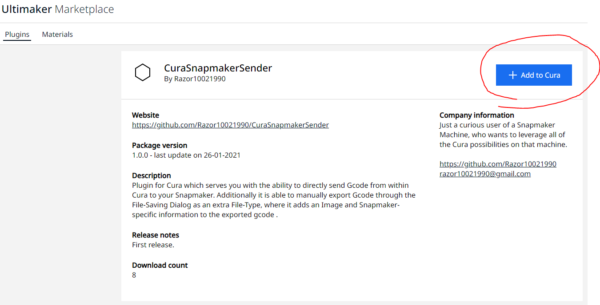

CuraSnapmakerSender By Razor10021990 プラグイン

このプラグインを制作してくれた方はRazor10021990さんで、Ultimaker Curaのユーザーアカウントを所有する人はUltimaker Curaソフトにアカウントログインしておくことでプラグインファイルを有効にし、誰でも使用することができます。

CuraSnapmakerSender By Razor10021990

GitHubはこちら

プラグインの導入方法

ここでは簡単にプラグインの導入方法を書いておきます。

ほとんど自分の忘備録みたいな感じなので適当なのはお許しください。

Ultimaker Curaのアカウントを取得する

最初に下記のサイトからUltimaker Curaのアカウントを取得しておきます。

Ultimaker B.V.

ユーザー登録

ユーザー登録はメールアドレスとパスワードの設定で誰でも取得できます。

アカウント名は適当でも大丈夫です。

Ultimaker Curaのダウンロード

Ultimaker CuraのスライサーソフトをUltimaker.B.V.のダウンロードサイトから取得します。

このソフトはフリーソフト(本来はUltimakerのマシン向け)で多くの方がダウンロードしているので下記のサイトからダウンロードし、インストールします。

Ultimaker Cura

CuraSnapmakerSenderプラグインのダウンロード

CuraSnapmakerSenderプラグインは下記のURLからダウンロードできますが、ダウンロードには最初に行ったユーザーログインが必要となります。

サイトにユーザーログインし、プラグインURLでダウンロードを行うことでUltimaker Cura起動時に自動的にプラグインが読み込まれます。

ですので、Ultimaker Curaのソフトもユーザーアカウントでログインしておく必要があります。

最初にUltimakerのホームページから右上のユーザーマークをクリックし、ユーザーログインをしておきます。

CuraSnapmakerSenderプラグイン

プラグインサイトのCuraSnapmakerSenderプラグイン画面で「Add to Cura」のボタンを押します。

この時ログインしていない場合はログインを要求されます。

ログインしている場合はチェックマークが付き、次回Ultimaker Curaのスライサーソフトを起動した時に自動的にプラグインデータをソフトに登録されます。

ここで注意したいのはUltimaker Curaのプラグインはすべて、ユーザーアカウントでON/OFF制御しているため、よくあるダウンロードファイルは存在しないことに注意しましょう。

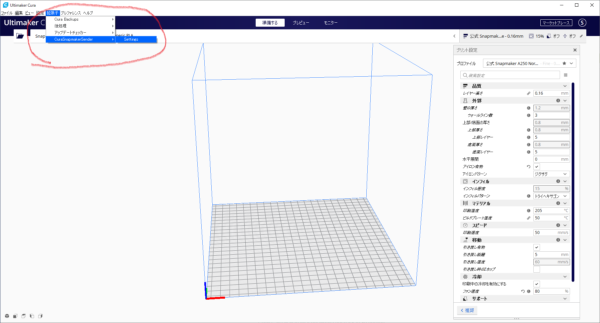

Ultimaker Curaを起動すると、日本語モードだと「拡張子」(なんか変な翻訳になってるようです)というところに「CuraSnapmakerSender」の表示があり、「Settings]からSnapmakerのマシン登録を行うことができます。

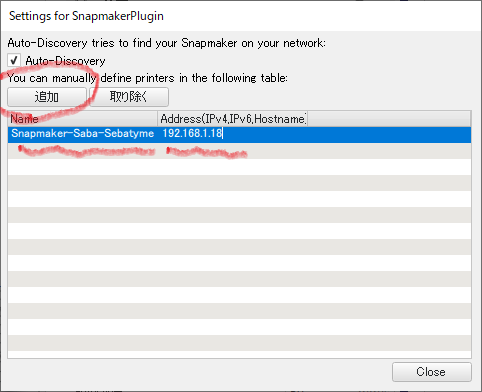

セッティング画面にSnapmakerのWi-Fi接続情報を登録します。

追加ボタンを押して、Snapmakerのタッチパネルから接続IPアドレスを確認し、手入力で登録します。

ここでは、私のSnapmakerは192.168.1.18なので、手入力で入力しています。

SnapmakerのIPアドレスはタッチパネルの「Settings」-「About Machine」で確認できます。

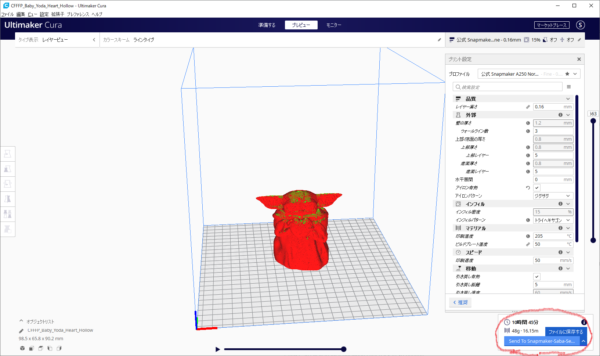

Ultimaker Curaのスライスでモデルデータを出力できるようにしたら、画面右下の出力先を上記で登録したSnapmakerの名前を選択します。

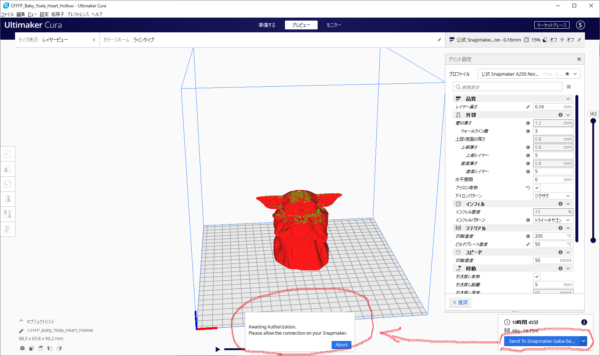

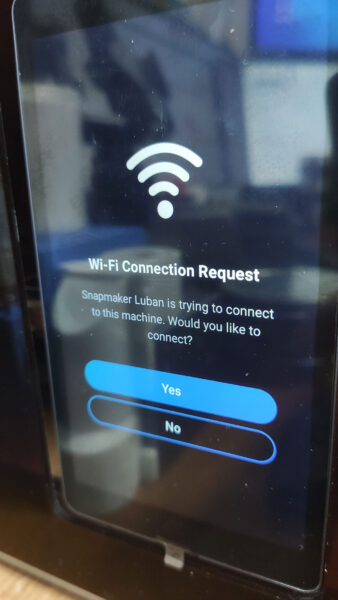

出力ボタンを押したらUltimaker Curaの画面上にSnapmakerのタッチパネルに表示されたWi-Fi接続のリクエストに対してYesを選んでくれと言う意味のことをアナウンスされます。

Snapmakerのタッチパネルには正常にWi-Fi接続されていれば接続許可の表示が出ます。

このボタンを押すと、Snapmakerのデータメモリ域にデータが送信されています。

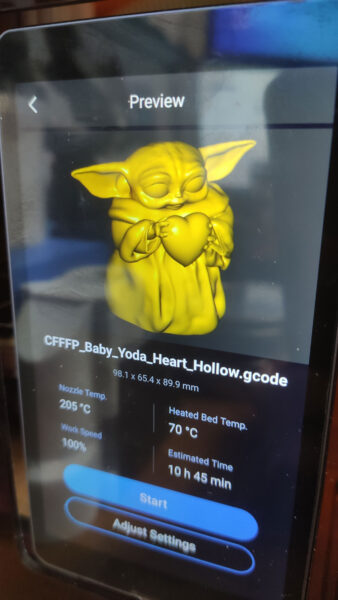

実際に転送されたファイルはUltimaker Curaで出力した場合、ファイル名がCFFFPと最初につくのでわかると思いますが、ファイルをタッチパネルから選ぶとモデルが黄色で表示されます。

Snapmaker Lubanで出力したファイルはグレーで表示されますが、Ultimaker Curaのプラグインから出力したものは黄色のモデル表示になります。

Ultimaker Curaに一度設定してしまえば非常に簡単にデータ転送できるため、ぜひ使ってみてください。

急いで作ったので適当なのはお許しください。

Snapmaker愛好者の参考になればと思います。

ではまた!

Snapmakerのマシンを割引購入できます!

Snapmakerを購入したいのであれば日本代理店経由ではなく、メーカー直販から購入したほうが価格的にも安く、最大のメリットはSnapmakerサポートに対して不具合対処をしてくれることです。

日本代理店購入1台とSnapmaker直販で購入した2台では、日本代理店でのサポートに渋られた内容がメーカー直販のSnapmakerサポートに連絡した場合、完全無償で代替品を送ってくれます。 英語でのやり取りとなりますが、翻訳ソフトで何とかなりますので、お勧めは直販サイトです。

購入決済にはクレジットカードまたはPayPalがおススメです。

購入履歴や問い合わせはSnapmakerのサイトからできますので心配不要です。

下記のリンクからクーポンを取得すると10%割引が可能です。

購入画面で決済処理前の確認画面で10%割引クーポン入力していただくことで決済金額から10%割引がなされます。

Snapmaker 10%割引コード: http://snapmaker.refr.cc/DiscountSales

Snapmaker Global Store(グローバルショップ):https://shop.snapmaker.com/

Snapmakerとは? 知らない人におすすめのモノ

Snapmakerはキックスターターで一躍知名度がアップし、初期モデルのSnapmaker 3-in-1 Originalが発売されました。 現在ではSnapmaker Ver.2のキックスターターがスタートし量産・出荷を開始しています。

このsnapmakerの良いところは主に以下の点で優れていることです。

- 筐体が金属製(アルミ合金)

- リニアステップモーターを使用したモジュールリニアレール

- 付属ソフトの優秀さはピカイチ

- 1台で3Dプリンタ・レーザー・CNCカービングの3種の加工ができる

- 加工精度が非常に高い。

- NC系の旋盤・マシニングなど経験がある人には更に奥深い加工ができる。

- 3つの機能がついて値段が安い。

- Snapmaker Ver2.0から加工サイズが違う3機種をリリース

- 後付けでオプションを追加できる(回転C軸など:リリース予定)

- 国内代理店が存在しメーカー保証・部品販売に問題がない。

安い3Dプリンタは加工精度が悪く、3Dプリンタとして出力にも影響するようなものが多々ありますが、このSnapmakerは非常に安定している加工機です。

興味がある人はSnapmaker 10%OFF クーポンコード:FRIEND-RLFQWLLでを利用して安く購入しましょう。

Snapmakerクーポン・オフィシャルサイトへどうぞ。

※10%クーポンは上記のオフィシャルサイト 製造直販のSnapmaker本社からの購入にのみ適用されます。

特売日にクーポンを利用して購入するとさらにお得になります。

3Dプリンタ関連商品一覧

No tags for this post.